|

SES

VISITES

Qu'ils soient

artistes, auteurs, journalistes, amis ou admirateurs,

personnalités connues ou moins connues, tous

n'attendirent pas 1951 et son retour d'exil pour

s'approcher de lui.

Ces visites, toutes différentes, confirment bien l'irrésistible

attraction exercée sur le monde littéraire, politique et

artistique par le phénomène...

Nous

allons découvrir celles de :

Marcel AYME (1951), François-Marie BANIER (1996), Guy

BECHTEL (1958), Pierre

BERGÉ (années 50), Evelyne BLOCH-DANO (2007), Yves

BOISSET (années 50), Claude BONNEFOY (1961), Arno

BREKER, William

BURROUGHS (1958), Roland CAILLEUX (1961), Jean CALLANDREAU (1957), Jacques CHANCEL (1958), Jacques D'ARRIBEHAUDE

(1960), Georges de CAUNES (1948), Pierre DESCARGUES

(1957), Max DESCAVES (1932), René-Héron de Villefosse (1947), Philippe DJIAN (2012), Dominique FABRE (1954), Luc FOURNOL (1958), Hélène

GALLET (1929), Henri GODARD, André HALPHEN (1961), Marc HANREZ (1959), Milton HINDUS (1948), Mikaël

HIRSCH (1952), Lazare IGLESIS (1961), Jacques

IZOARD (1959), Marc LAUDELOUT (1978), Jean LAUNAY

(1932), Hervé Le BOTERF (1959), Robert MASSIN (1947), Armin MOHLER (1956), Pierre MONNIER (1948), Jacques OVADIA (1958), André PARINAUD (1957), Louis PAUWELS (1959), Elizabeth PORQUEROL (1933), Henri

POULAIN (1936), Françis PUYALTE (1992), Jacques ROBERT

(1947), Claude SARRAUTE (1961), Denise THOMASSEN

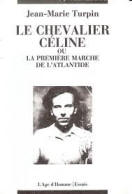

(1948), J.M. TURPIN-DESTOUCHES

(1961), Pierre VALS (1943), Guy VIGNOHT

(1959), Ole

VINDING (1948), Louis-Albert ZBINDEN (1957).

***

Pendant les premières années d'exil (de 1945 à 1947),

les époux Destouches souhaitèrent la venue de quelques

visiteurs seulement : Gen Paul, Marie Bell, Naud,

Zuloaga, Marie Canavaggia...

Ce n'est qu'à partir de 1948, alors que leur situation s'était un peu

stabilisée et que le temps devenait long, qu'ils

acceptèrent de nombreuses visites. Mais toujours avec

prudence, Céline craignant que les autorités danoises,

la presse communiste ou l'ambassade de France n'en

prennent ombrage. L'échec avec Milton Hindus renforça la

méfiance de Céline.

Selon le

témoignage d'Erna Rasmussen, tous n'eurent pas le même

statut. Il y avait ceux qui étaient logés et

participaient à l'intimité du couple, tels Pierre

Monnier et Henri Mahé. Ceux, les plus nombreux, auxquels

on proposait un pique-nique, l'unique table - celle sur

laquelle travaillait Céline - ne pouvant recevoir que

quatre couverts. Ceux qui étaient reçus debout, ou

devant la porte. Enfin, ceux qui étaient éconduits.

CEUX QUI FURENT REÇUS...

A Copenhague :

En

1946 :

Eliane Bonabel, illustratrice et spécialiste des

dessins de mode, amie des années trente à Clichy, le 27

janvier.

En

1947 :

René Héron de Villefosse, historien, et sa femme

Madeleine, du 7 au 13 novembre.

Robert Massin, alors journaliste, le 13 octobre.

En

1948 :

Henri Philippon, pour l'éditeur Fasquelle, en janvier.

Jean-Gabriel Daragnès, imprimeur et illustrateur, de Montmartre,

venu présider l'Exposition du livre français à

Copenhague, en janvier.

Philippe-André Crozier, assureur, et Jacqueline Moreau, danseuse à

l'Opéra, amis d'Henri Mahé, le 20 janvier.

Daragnès revient en avril.

A Korsor :

En 1948

:

James Laughlin, éditeur américain, le 25 mai.

Ole Vinding, écrivain danois, le 12 juin.

Ernst Bendz, professeur d'université et écrivain suédois, en août.

Pierre Monnier, dessinateur, avec Victor Soulenq, folkloriste

auvergnat, en septembre.

Ercole et Gabrielle Pirazzoli, beau-père et mère de Lucette, en

septembre.

François Gillois, journaliste à l'Indépendance française, le

2 novembre.

Pierre Monnier, en décembre.

En

1949 :

Charles Frémanger, éditeur, le 20 janvier.

Raoul Nordling,

consul de Suède, le 27 mars.

Ercole et Gabrielle Pirazzoli, au printemps, à Skovly.

Georges Geoffroy, bijoutier, ami des années 1914, vers juin.

Henri Mahé, peintre et ami des années 1930, avec Pierre Delrieux,

marchand de tableaux, les 7 et 8 juillet à Skovly.

Georges de Caunes, journaliste, le 15 juillet (cette visite n'est

attestée dans aucune lettre).

Milton Hindus, universitaire américain, du 20 juillet au 11 août.

Mme Dupland, Danoise de Copenhague, en août.

Le pasteur Löchen et les Sales, en août, et ultérieurement à

plusieurs reprises.

Ole Vinding, écrivain danois, le 5 octobre.

Jacques Mourlet, négociant en vin, ami de Quimper, en novembre, à

Skovly.

Pierre Monnier, en décembre.

André Pulicani, réassureur, ami de Montmartre, à une date

incertaine.

En

1950 :

Marcel

Aymé, en mars.

André Pulicani, le 18 mars.

Me Antoine, voisin de la rue Girardon à Montmartre, en juillet.

Gabrielle Abet, épouse de Gen Paul, vers le 6 novembre.

En

1951 :

Pierre Monnier, du 6 au 10 janvier.

Marcel Aymé, du 8 au 11 mars.

Jean-Louis Tixier-Vignancour, avocat de Céline, le 19 mars.

Jeanne Feys-Vuylsteke, admiratrice belge, en avril.

CEUX DONT LES VISITES N'ONT PU ETRE SITUEES DANS LE

TEMPS :

Antoine Ribière, représentant de Michelin à

Copenhague, et M. Allard, son adjoint, venant avec le

pasteur Löchen.

M. Sales, représentant de l'Oréal, également à Copenhague, fit

également plusieurs visites.

Jean Perrot, homme d'affaires, voisin de la rue Girardon.

VENUS SOUVENT, CERTAINS EN VOISINS :

Johannes Vilhem Jensen, romancier danois, prix

Nobel.

Knud Ottostrom, le pharmacien de Korsor.

Helga Pedersen, magistrate. Elle passait souvent ses week-ends dans

la maison de ses parents, " Hulby Mollegaard ", à 3 km

de Klarskovgaard.

Ole Vinding, poète, essayiste et journaliste danois, qui habitait à

Skyttevaenget, à 15 km de Klarskovgaard, à partir du 12

juin 1948.

Ernst Bendz, professeur d'université et écrivain suédois, vivant à

Göteborg : " Notre seul défenseur, hélas en

Scandinavie, si béotienne ! Prétentieuse et ignare !

(...) Il est vieux, malheureusement très vieux ! On va

encore le perdre ! Quel aimable et très distingué

caractère ! (...) Il était professeur à l'université de

Göteborg. Il était linguiste consommé... " (Lettre à

Pierre Monnier, 18 décembre 1950).

Hartvig Frisch, ministre de l'Education nationale.

Plusieurs de ces visiteurs, venus manifester leur

attachement et leur amitié, présents dans l'œuvre de

l'écrivain ou dans ses biographies, méritent d'être

connus autrement que par la simple mention de leur nom.

(Images d'Exil L.F. Céline 1945-1951, Copenhague-Korsor, E. Mazet et

P. Pécastaing, Du Lérot, 2004, p.225).

Marcel AYME

Du 8 au

11 mars 1951, profitant d'une représentation de

Clérambard à Copenhague, Marcel Aymé se rend à

Klarskovgaard pour voir l'exilé. On peut imaginer Marcel

Aymé écoutant avec émotion Céline.

Les deux écrivains se reverront régulièrement à Meudon. Marcel Aymé sera

des rares amis à être invités à l'enterrement de Céline.

En 1961, il préfacera chez Emmanuel

Vitte l'étude poétique de Nicole Debrie sur Céline :

" Céline avait la haine du mal sous toutes ses formes,

sous tous ses déguisements et ses oripeaux. Il était

devenu écrivain comme il était devenu médecin, par une

seule et même vocation. "

En 1963, en ultime hommage à son ami qu'il considérait comme un

immense écrivain, il donnera à L'Herne le long et

beau témoignage " Sur une légende " :

" Ce qui me paraît surprenant, c'est qu'on ait pu accuser Céline

d'avoir collaboré avec les Allemands et même d'avoir été

pour eux un ami et un auxiliaire. [...] Céline

nourrissait à l'égard des Allemands une méfiance et une

hostilité qui venaient de loin. [...] La défaite de 1940

fut pour lui une humiliation et quoi qu'il eût dit

auparavant, une surprise douloureuse. Il la ressentit

comme un affront qui lui eût été fait personnellement et

n'y voulut jamais d'autre explication que la trahison,

le manque de cœur d'une armée qui s'était laissée

embarbeler, disait-il, sans combattre. C'est un chapitre

sur lequel il refusa toujours la discussion... "

Pour

Marcel Aymé, il n'y avait pas de doute, le dossier

Céline était vide en ce qui concerne les incriminations

légales de trahison et de collaboration. Demeurait

seulement son antisémitisme, lequel, malheureusement

pour lui, bénéficia de son génie de littéraire.

(Images d'Exil L.F. Céline 1945-1951, Copenhague-Korsor, E. Mazet et

P. Pécastaing, Du Lérot, 2004, p.280).

François-Marie BANIER

François-Marie

Banier n'aime pas que l'on évoque son " affection pour

les vieilles dames ". Selon nos informations, le

principal protagoniste de l'affaire Bettencourt a

assigné ce mercredi en diffamation les éditions

Taillandier pour avoir publié cette expression dans une

récente biographie de l'épouse de Louis-Ferdinand

Céline. Au cœur

de

sa plainte, en effet, un passage de Madame Céline,

le livre consacré par David Alliot à Lucette Destouches,

la veuve de l'auteur de Voyage au bout de la nuit.

Il y est raconté qu'en 1996, Lucette Destouches, 84 ans

à l'époque, songeait à vendre sa grande maison de Meudon

en viager. Une maison mythique dans laquelle l'écrivain

avait écrit ses derniers romans, avant de s'éteindre, en

1961. de

sa plainte, en effet, un passage de Madame Céline,

le livre consacré par David Alliot à Lucette Destouches,

la veuve de l'auteur de Voyage au bout de la nuit.

Il y est raconté qu'en 1996, Lucette Destouches, 84 ans

à l'époque, songeait à vendre sa grande maison de Meudon

en viager. Une maison mythique dans laquelle l'écrivain

avait écrit ses derniers romans, avant de s'éteindre, en

1961.

Selon David Alliot, c'est Angelo Rinaldi, ancien critique littéraire

talentueux de L'Express, qui aurait présenté son

ami François-Marie Banier, " dont l'affection pour les

vieilles dames n'est plus à démontrer ", à madame

Destouches. Finalement, la transaction ne se serait pas

faite, l'avocat de l'octogénaire coupant court à ce

projet de viager.

" Ce Banier était précieux, excessif, outrancier. "

Dans son assignation, Me Merlet, l'avocat de François-Marie Banier, estime

que ce passage " insinue " que son client " aurait

profité d'un manque de lucidité de Lucette Destouches,

en référence directe avec l'affaire Bettencourt ". Il

réclame donc 10 000 euros de dommages et intérêts et la

suppression du passage dans toutes les rééditions de

l'ouvrage. Il joint également à sa plainte une

(savoureuse) attestation écrite d'Angelo Rinaldi

contestant s'être entremis entre son ami et Lucette

Destouches, précisant au passage qu'il n'était " pas un

agent immobilier travaillant au noir "...

De son côté, Taillandier fera sans doute valoir que la visite de Banier à

Meudon a été évoquée par... Lucette Destouches

elle-même. C'était dans un livre de souvenirs paru en

février 2017, Lucette Destouches, épouse Céline

(Grasset), signé Véronique Robert-Chovin. " Ce Banier

était précieux, excessif, outrancier, il y avait quelque

chose de faux dans sa façon de parler ", y

confiait-elle notamment.

(L'Express, Jérôme Dupuis, 28 mars 2018).

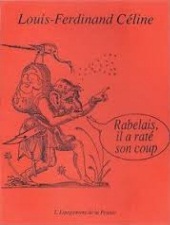

Guy BECHTEL

Le

27 novembre 1958, Louis-Ferdinand Céline accorda un

entretien à Guy Bechtel, alors chargé d'établir une

édition grand public de Rabelais pour le Club du

Livre. Cet entretien servit l'année suivante de préface

à l'ouvrage. Mais il fut passablement expurgé et les

passages où Céline débordait de son sujet ne furent

évidemment pas retenus.

Un gâchis certain puisque Céline avait une lecture fort peu académique de

Rabelais et qu'au fond une seule histoire l'intéressait,

la sienne. Seule lui importait l'urgence de parler,

d'exprimer sa douleur et sa rage, d'exalter une langue

qui ne soit pas émasculée et de vitupérer " tous ces

larbins qui veulent parler comme le maître ".

Nous publions ici cet entretien, dans son intégralité et en

respectant sa verdeur primitive.

Avec

Robert Poulet, j'arrive vers quatre heures de

l'après-midi chez Louis-Ferdinand Céline, dans son

extraordinaire pavillon de banlieue, à Bas-Meudon. Il

vient à notre rencontre, monstrueux, voûté au point

qu'on le croirait bossu, en grimaçant. Il porte un vieux

pyjama autrefois bleu, sale à vomir, et là-dessus deux

pull-overs troués et une peau de mouton. Son pantalon, à

braguettes déboutonnée, sort d'une friperie modeste. En

murmurant des phrases incompréhensibles, décousues,

râlant, rotant, borborygmant,

lâchant sans ordre cris, mots, épiphonèmes, se tordant,

contorsionnant, se liant et déliant comme un nœud

de vipères poisseuses, et je boîte à gauche et je boîte

à droite, et murmurant encore, le souffle court, avec

des rires qui montrent ses dents sales, il nous

introduit dans son bureau, qui est un zoo.

Le perroquet siffle et dit : " Coco ! ", les chiens aboyent, les chats

sautent, hurlent, griffent, tirent la laine des

coussins, et des oiseaux pépient dans toutes les cages

qui encombrent la pièce.

Il

se met à me parler d'une traite.

- Faut que je vous parle de Rabelais ?

Ça

se fait beaucoup de demander leur avis aux gens. Tout le

monde et sur n'importe quoi... On fout ça en disque... A

Brigitte Bardot, qu'on demande son avis... Mais ce

qu'elle dit, on s'en fout. Qu'est-ce que ça peut faire ?

Est-ce qu'elle dit qu'elle a un beau cul ? Non, alors on

s'en fout. Mais ça fait un disque. Et les Duhamel et

compagnie, tout le Figaro, quoi ! Qu'est-ce que

ça écrit, un Duhamel, hein ? Moi, j'aime pas, je suis un

puriste.

Rabelais, vous faites une édition de Rabelais ? C'est pour qui, votre

truc ? Pour les gens bien, hein ? Pour qui ? Pour les

familles, je parie... Si c'est pour les familles, faut

me le dire, pour que je ne dise pas de saloperies...

Non, pas expurgé ?

Vous voulez que je vous parle de Rabelais ? D'accord.

Vous écoutez ? Alors je peux y aller, hein ? J'ai

fouillé encore ce matin l'Encyclopédie, alors maintenant

je sais. Y a tout là-dedans, la grande encyclopédie. On

fait des carrières formidables avec l'Encyclopédie.

Justement, j'ai cherché à " Rabelais "...

Non, voilà ce que je vais dire. Avec Rabelais, on parle toujours de ce

qu'il faut pas. Vous savez, on dit, on répète, et

partout et partout : " C'est le père des lettres

françaises ". Et puis, il y a de l'enthousiasme, des

éloges. Ça

va de Victor Hugo à... à... A qui ? A Balzac, à

Malherbe.

Le père des lettres françaises, ah là là ! C'est pas si simple. En

vérité, Rabelais, il a raté son coup, il a pas réussi.

Ce qu'il voulait faire c'est un langage pour tout le

monde, un vrai, il voulait démocratiser la langue. Une

vraie bataille... La Sorbonne, il était contre, les

docteurs et tout ça... Tout ce qui était reçu et établi,

le roi, l'Eglise, le style, il était contre.

Non, c'est pas lui qui a gagné, réussi. C'est Amyot, le traducteur de

Plutarque : il a eu beaucoup plus de succès que

Rabelais. C'est sur lui, sur sa langue, qu'on vit encore

aujourd'hui. Rabelais

avait voulu faire passer la langue parlée dans la langue écrite, un

échec. Tandis qu'Amyot, les gens maintenant veulent toujours et encore

de

l'Amyot,

du style académique, duhamélien. Ça,

c'est écrire de la merde : du langage figé. Les colonnes du Figaro,

qui se flatte d'avoir des rédacteurs qui écrivent bien, en sont pleines.

Le Figaro, c'est un cloaque à verbe bien filé, à phrases bien

conduites, avec, à la fin de l'article, une petite astuce innocente. Pas

dangereuse, pas trop forte, pour ne pas effrayer le public. De la vraie

merde, je continue. l'Amyot,

du style académique, duhamélien. Ça,

c'est écrire de la merde : du langage figé. Les colonnes du Figaro,

qui se flatte d'avoir des rédacteurs qui écrivent bien, en sont pleines.

Le Figaro, c'est un cloaque à verbe bien filé, à phrases bien

conduites, avec, à la fin de l'article, une petite astuce innocente. Pas

dangereuse, pas trop forte, pour ne pas effrayer le public. De la vraie

merde, je continue.

Rabelais a vraiment voulu une langue extraordinaire et riche. Mais les

autres, tous, ils l'ont émasculée cette langue, pour la rendre

duhamélienne, giralducienne et mauriacienne. Ainsi, aujourd'hui, écrire

bien, c'est écrire comme Amyot, mais ça, c'est jamais qu'une langue

de traduction.

Germaine Beaumont a dit une fois, en lisant un livre : " Ah ! que c'est

beau à lire, on dirait une traduction ! " Voilà qui donne le ton. C'est

ça, la rage moderne du Français : faire et lire les traductions, parler

comme dans les traductions. Moi, y a des gens qui sont venus me demander

si je n'avais pas pris tel ou tel passage dans Joyce. Oui,

on me l'a demandé ! C'est l'époque... parce que l'anglais, hein, c'est à

la mode... Moi, je parle

l'anglais parfaitement, comme le français. Aller prendre quelque chose

dans Joyce. Non je le parle pas, ce putain de langage qui me fait

chier... Comme Rabelais, j'ai tout trouvé en français.

Lanson (et c'était pas un zigoto), il dit : " Le Français n'est pas très

artiste ". Pas de poésie en France, tout est trop cartésien. Il a raison

évidemment. C'est le cas d'Amyot, voilà... C'est un pré-cartésien, et

c'est ainsi que tout a été gâché. Pas le cas de Rabelais : un artiste.

Rabelais, oui, il a échoué, et Amyot a gagné. La postérité d'Amyot,

c'est tout Gallimard, tous ces petits romans émasculés. Des milliers par

an. Mais, des romans comme ça, moi, j'en chie un à l'heure. Or, on ne

publie que ça. Où est la postérité de Rabelais ? La vraie littérature ?

Disparue. La raison en est claire. Faudrait comprendre une fois pour

toutes (assez de pudibonderie !) que le français est une langue

vulgaire, depuis toujours, depuis le traité de Verdun. Seulement ça, on

veut pas l'accepter et on continue de mépriser Rabelais.

" Ah ! c'est rabelaisien ", qu'on dit parfois. Ça

veut dire, hein, attention, c'est pas délicat, ce truc-là... Ça

manque de correction... Délicat, délicat... Et le nom d'un de

nos plus grands écrivains a ainsi servi à façonner un adjectif

diffamatoire. Monstrueux ! Or c'était un type très fort Rabelais,

écrivain, médecin, juriste, évêque. Il a eu des emmerdements, le pauvre,

même de son vivant, il passait son temps à essayer de ne pas être brûlé.

Non, la France peut plus comprendre Rabelais : elle est devenue

précieuse. Ce qui est terrible à penser, c'est que ça aurait pu être le

contraire. La langue de Rabelais aurait pu devenir la langue française.

Mais il n'y a plus que des larbins : ils sentent le maître et veulent

parler comme lui. Vive l'anglais, la retenue plate ! Rabelais, vous

direz, ça sent bien un peu le système, mais quoi, ce type il a été

traqué par la persécution catholique, il battait en brèche les

puissants. Ça

sentait bien un peu le fagot, ce qu'il faisait.

Voilà

ce que je voulais vous dire. Le reste (imagination, pouvoir de création,

comique, etc.), ça ne m'intéresse pas. La langue, rien que la langue,

voilà l'important. Le

reste, tout ce qu'on peut dire d'autre, ça traîne partout. Dans les

manuels de littérature, et puis lisez l'Encyclopédie. Si vous en voulez

plus, allez demander à d'autres, à tous ces grands écrivains qui eux,

doivent avoir " des idées sur Rabelais ". Ah ! j'en connais...

Montherlant, tiens, il se prendra la tête entre les mains... Les gars à

message, quoi... Il vous dira avec sérieux sûrement quelque chose comme

: " Moi, j'ai consacré tant d'années à Rabelais ". Mauriac aussi, il

doit avoir des idées sur Rabelais : " Rabelais, ah ! quel prodigieux

inventeur de mots ! ", qu'il vous dira. Ceux-là, c'est rien que des

bavards !

Faut s'en tenir à ce que j'ai dit : le langage. A ce qui est intéressant

chez Rabelais : son intention un peu démagogique d'attirer le public en

parlant comme lui. Je comprends, moi. Rabelais était médecin et

écrivain, comme moi. Ça

se voit : la crudité juste. C'était un bon anatomiste d'ailleurs, et,

prodigieux pour l'époque. Il opérait

déjà. Si, si il a même inventé un appareil chirurgical.

Il

devait pas croire beaucoup en Dieu, mais il n'osait pas le dire.

D'ailleurs, il a pas mal fini : il a pas eu de supplice. Ça

a été après, le supplice, quand il a académisé et égorgé le français

qu'il parlait pour en faire une littérature de bachot et de brevet

élémentaire.

- Robert Poulet : On a fait un français maigre, alors qu'il y

avait un français gras.

- Céline : Pire, squelettique. Même Balzac a rien ressuscité.

C'est de l'académisme, plat, plat ! C'est la victoire de la raison.

La raison ! Faut être fou ! On peut rien faire comme ça, tout émasculé.

Ils me font rire. Regardez ce qui les contrarie : on a jamais réussi à

faire raisonnablement un enfant. Rien à faire, il faut un moment

de délire pendant le coït.

Mais non, en littérature, faut rester propre. Alors on met aujourd'hui

des points de suspension quand il se passe quelque chose. Et puis ça

continue bien tranquillement comme ça : " La duchesse le lendemain... la

comtesse... les invitait à la réception... à cinq heures ". Comment

c'est ?

- La duchesse sortit à cinq heures.

- Ouais... Oh ! Je ne recommande pas l'érotologie, ça me dégoûte, mais

ce qui est terrible, c'est ce langage trop poli.

Ce

qu'il y a de bien chez Rabelais, c'est qu'il mettait sa peau sur la

table, il risquait. La mort le guettait, et ça inspire, la mort ! C'est

même la seule chose qui inspire, je

le sais, quand elle est là, juste derrière. Quand la mort est en colère.

Il était pas bon vivant, Rabelais. On dit ça, c'est faux. Il travaillait.

Et, comme tous ceux qui travaillent, c'était un galérien. On aurait bien

voulu l'avoir, le condamner. Avoir les curés au cul, c'était comme la

mort. Autres galères. Celles du pape, ça a existé, c'est vrai. Et là,

les gars, il fallait qu'ils rament ; qu'ils ramassent comme dirait

Duhamel.

Bardamu, aussi. Ah ! les imparfaits du subjectif. J'ai eu dans ma vie le

même vice que Rabelais. J'ai passé mon temps à me mettre dans des

situations désespérées. Je me suis rendu soigneusement odieux. Comme

lui, je n'ai donc rien à attendre des autres. J'ai qu'à attendre des

glaviots de tout le monde. Ça

gueule encore, à Meudon. Le maire, tous, ils veulent ma peau. On met

encore des ordures dans ma boîte aux lettres. Sur les murs, qu'ils

écrivent aussi... Contre Céline, le pornographe... C'est du propre,

votre de Gaulle.

Vous avez vu son bide, à de Gaulle ? C'est gros, c'est gros. Y a quelque

chose. Y va crever, avec un gros ventre comme ça. Tout pourri,

là-dedans. Doit avoir un cancer, un truc comme ça...

Il était à Londres pendant la guerre. Le caviar, quoi... Moi, j'ai

souffert. A Sigmaringen, je soignais les gars. Y a que moi qui

voulais... Déat, Abetz... On m'aime pas, et pourtant je me suis dévoué.

On m'a pris mon appartement, un gars à de Gaulle. Un colonel. Ils ont

tout vendu aux Puces : trois camions de déménagement. Et la prison :

deux ans au Danemark. Souffert, oui... Mon ex-femme a jamais voulu me

revoir. Ma fille non plus. Elle est mariée, elle a six gosses. Elle est

jamais revenue. Ah ! elle est pas fière d'être la fille de Céline...

C'est du monde bien, quoi... Sa naissance, on n'en parle pas : c'était

sans doute rien qu'un petit accident. Pendant ce temps-là, moi, vieux,

pauvre, je mange juste une patate le soir. Je regrette rien ! Je

regrette jamais !

Quelle

vie, mais je m'en fous. Le Cameroun, où j'ai failli crever...

L'Amérique, tout... J'aime pas ceux qui voyagent aujourd'hui. Les

touristes... Ils vont rien voir. Rien du tout. Vous voulez que je vous

dise !

Vous savez ce qu'ils vont voir quand ils voyagent ? Leur bitte, rien que

leur bitte. On voyage pour aller baiser ailleurs. Ah ! le cul des

postières ! Et leur con ? Ça,

c'est un mot qui est dans Rabelais. Plusieurs fois.

J'écrirai encore. Là sur ma table, un roman. Ca s'appelle Nord,

tout simplement. Nord, comme le sud, comme l'est, comme l'ouest.

2 300 pages déjà. Ça

fera trois mille de mon écriture. Encore un an de travail.

L.F.

Céline nous raccompagne en boitillant ; sautant, bossu et laid, d'une

pierre sur l'autre dans le sentier, avec des grâces de pieuvre molle.

L'écrivain français peut-être le plus génial du siècle, sûrement le plus

original, c'est cette défroque : sorte de Quasimodo intouchable. Du

premier étage du pavillon arrivent les notes d'un piano. Sa seconde

femme, qu'on dit toute de douceur, délicate, son contraire, gagne de

l'argent en donnant des leçons de danse.

- Elle est encore en train de faire sauter les grenouilles ! dit-il.

Il se traîne, en s'appuyant sur mon épaule. C'est maintenant, un homme à

éclairs. Il y en a ; il n'y en a pas. Ça

dépend du moment. A ce paysan qui joue paradoxalement au paysan, il

reste peu, mais encore quelque chose. Pendant deux heures, ce qu'il n'a

pas osé me dire, il n'a cessé de le suggérer ; cette langue que Rabelais

n'a pas réussi à imposer en littérature, lui Céline l'a répandue, fait

vivre même pour ceux qui la haïssaient.

La nuit est tombée, avec quelque brume. Autour de lui, ses chiens

hurlent. Il est encore plus irréel dans cette soirée d'hiver, humide,

puante de banlieue. Longtemps, il regarde ma 11 CV traction-avant.

- Une voiture de fellaga, vous avez une voiture de fellaga !

Puis il me claque au nez la porte de son jardin.

(Guy Bechtel, Rabelais ou la crudité juste, Magazine-Littéraire n°4,

2002).

Pierre BERGÉ.

Les

chiens aboyèrent et se jetèrent sur la grille lorsque

nous arrivâmes à Meudon, rue des Gardes, pour rencontrer

Louis-Ferdinand Céline. La lecture du Voyage

m'avait terrassé lorsque à quinze ans j'ai découvert ce

qu'était l'écriture, comment on pouvait tordre les mots,

faire jaillir des images, des épithètes et cracher à la

face du monde. A cette époque je ne savais rien de

Céline, de sa vie, de son comportement pendant la

guerre. L'antisémitisme m'était inconnu. Aussi lorsque

Daragnès, trois années plus tard, m'apprit qu'il

récoltait un peu d'argent pour l'envoyer à Céline, au

Danemark, je mis la main à la poche, même si elle était

presque vide.

Lorsque

Céline revint en France, j'avais, bien sûr, tout appris,

mais mon admiration pour l'écrivain était restée la

même. Aussi, lorsqu'on m'offrit de le rencontrer, je ne

pouvais qu'accepter avec joie. Que dis-je ? Avec

fébrilité ! Pensez : c'est comme rencontrer Proust,

Genet, Claudel, Valéry. Ce que j'avais déjà fait avec

Giono. Je dois avouer que je n'éprouvais aucun dégoût,

aucun rejet. Flaubert s'était dressé contre la Commune,

d'autres contre Dreyfus et Péguy aimait les " justes

guerres ". Ce qu'a fait Céline est impardonnable, mais

qui parle de pardonner ? Donnons plutôt la parole à D.

H. Lawrence : " Ne faites aucune confiance à l'artiste.

Faites confiance à son œuvre. La vraie fonction d'un

critique est de sauver l'œuvre des mains de son

créateur. "

Aussi, lorsqu'on m'offrit de le rencontrer, je ne

pouvais qu'accepter avec joie. Que dis-je ? Avec

fébrilité ! Pensez : c'est comme rencontrer Proust,

Genet, Claudel, Valéry. Ce que j'avais déjà fait avec

Giono. Je dois avouer que je n'éprouvais aucun dégoût,

aucun rejet. Flaubert s'était dressé contre la Commune,

d'autres contre Dreyfus et Péguy aimait les " justes

guerres ". Ce qu'a fait Céline est impardonnable, mais

qui parle de pardonner ? Donnons plutôt la parole à D.

H. Lawrence : " Ne faites aucune confiance à l'artiste.

Faites confiance à son œuvre. La vraie fonction d'un

critique est de sauver l'œuvre des mains de son

créateur. "

Ne nous y trompons pas : en me rendant chez

Louis-Ferdinand Céline, j'allais à la rencontre d'un des

plus grands écrivains français, pas à celle d'un saint.

Je ne fus pas déçu ! Une espèce de pavillon, des chiens

qu'il fallut enchaîner, le chat Bébert qui n'avait plus

qu'un œil, après avoir parcouru la moitié de l'Europe,

sa femme, Lucette Almanzor, belle et secrète, qui se

prétendait la victime de tout, de tous, de Gallimard,

des communistes, des Juifs, de la terre entière. Il

devait se protéger : ses chiens ne servaient pas à autre

chose. Dieu sait s'ils coûtaient cher à nourrir !

Je me rappelle la fascination qui s'était emparée de

moi. Je le regardais, étonné de son allure négligée,

presque sale, alors qu'il avait écrit sa thèse sur

Semmelweis, l'homme de l'aseptisation. Je n'ai rien noté

de cette conversation. Aujourd'hui je le regrette. Au

détour d'une phrase, après qu'il eut dit tout le mal

qu'il pensait de ses confrères, je lui ai demandé s'il

avait lu Henry Miller. " Miller ? Miller ?

s'interrogea-t-il, encore un de mes petits plagiaires !

" Je lui ai dit que non, que c'était mieux que ça, que

grâce au Voyage des écrivains comme Miller

existaient, qu'il devait en être heureux, fier, que

c'était lui qui avait ouvert les portes du langage, que

les mots s'étaient envolés comme des oiseaux retenus

prisonniers. Ça ne l'intéressait pas. Il était l'objet

d'un complot, n'en démordait pas. Pourtant il détestait

les Allemands, les avait toujours haïs. Il disait " les

Boches ". Quant à Hitler, il n'avait pas assez de mépris

pour en parler.

Il

nous raccompagna jusqu'à la route, le soir tombait, les

chiens aboyèrent de nouveau. Il ferma soigneusement à

clef la grille du jardin, nous salua de la main une

dernière fois puis alla rejoindre ses fantômes

(Pierre Bergé, Les jours s'en vont, je demeure, Gallimard, 2003).

Visite d'Evelyne BLOCH-DANO (Magazine

littéraire, 2007).

" La maison n'a plus rien à voir avec ce qu'elle

était ", m'a prévenu François Gibault. Elle a brûlé

en 1968. Pourtant, je la reconnais. Un peu moins

délabrée, certes, des fenêtres neuves, un portail grand

ouvert, mais l'impression est la même : l'abandon.

Nous avons rendez-vous dans la matinée, Mme Destouches dort. On nous a

autorisés à venir pendant son sommeil. Agée de 94 ans,

elle habite toujours route des Gardes. Nous faisons le

tour de la propriété. Le jardin est plus petit que dans

mon souvenir, mais plus coquet ; un atelier en désordre

; un terrain en friche derrière la maison, à flanc de

colline, entre dépôt d'encombrants et arrière-cour de

ferme. Une baignoire surréaliste, un canapé en rotin.

On risque un coup d'œil

par les fenêtres. Des ustensiles exotiques, une cage

avec un perroquet. Tiens ! Serait-ce Toto, l'affreux

Toto, le perroquet de grade, perché sur l'épaule de son

maître qui lui avait appris à chanter Dans les

plaines de l'Asie centrale de Borodine, et qui

chassait les visiteurs à coups de bec ?

Une

voiture remonte l'allée, c'est Marie-Ange, la jeune

femme qui s'occupe de Lucette Destouches depuis plus de

dix ans. Elle nous invite à entrer pour nous réchauffer

autour d'un café. On mesure le degré de mythification

d'un auteur à l'émotion étrange qu'on ressent à pénétrer

chez lui. Le temps, la mort, ont transformé la visite en

intrusion pieuse.

J'ai beau savoir qu'une partie des lieux a changé, que le bureau a quitté

le coin de la salle pour migrer dans la cuisine ; j'ai

beau haïr l'antisémite qui appelle à la haine et hurle

avec les loups ; j'ai beau distinguer un grand écrivain

d'un grand styliste (c'est la dimension de l'homme qui

fait la différence), je suis impressionnée. Pour un peu,

on baisserait la voix.

"

Faudrait qu'on me prouve que je me suis trompé ",

claironne-t-il encore en 1957. Depuis son retour du

Danemark, en 1951, et l'amnistie grâce à un subterfuge

de son avocat, Tixier-Vignancour, il s'est installé dans

cette villa du XIXe siècle, sans confort mais assez

grande pour loger l'atelier de danse de Lucette et leur

ménagerie.

Céline à Meudon, le livre de photos rassemblées par David Alliot

restitue le personnage aigri, négligé, anguleux, voûté

qui consacre désormais ses jours à écrire et à

interpréter face à la presse le rôle du grand

Vitupérateur. Il soigne de temps à autre, toujours

gratuitement, les pauvres. " Nous n'avions pas un sou

et nous vivions comme des clochards. Notre installation

faisait fuir la clientèle normale ", confiera

Lucette à Véronique Robert.

Mais le succès revient, énorme, avec la trilogie allemande, et avec lui,

les contrats juteux. " On est de la gloire ou on ne

l'est pas ! " écrivait Céline. Il l'est. Ses

manuscrits s'arrachent à prix d'or. Et sur sa tombe,

aujourd'hui, les admirateurs disposent des cailloux.

(BC

n°284, mars 2007).

Visite

du réalisateur Yves BOISSET. Dans les années 1950, il se

rend à Meudon.

C’est

en rentrant du tournage passionnant mais éprouvant de

Liberté I que j’eus la chance inespérée de

rencontrer fugitivement Louis-Ferdinand Céline.

J’avais à l’époque une fiancée adorable. Elle

s’appelait Evelyne, préparait une licence d’histoire de

l’art, et se passionnait pour la danse classique. Un

samedi de printemps, elle me demanda de venir la

chercher à la sortie de son cours de danse. C’était à

Meudon chez une certaine Mme Destouches.

- Lucette ?

Elle me regarda abasourdie.

- Oui. Lucette Destouches ! Tu la connais ?

- Son mari est écrivain ?

- Non, je crois qu’il est médecin. Mais je ne l’ai

jamais vu. Il paraît que c’est un vieil ours assez

désagréable.

J’avais depuis toujours une admiration un peu

horrifiée pour Céline. J’avais dévoré Mort à crédit

et Voyage au bout de la nuit, et suivi dans

ses récits autobiographiques son parcours chaotique. Je

savais qu’il vivait retiré dans une petite maison à

Meudon où sa femme animait sous son vrai nom, Lucette

Destouches, un cours de danse classique.

C’est donc le cœur battant que je sonnai en fin de

journée à la grille du pavillon de banlieue de Mme

Destouches. C’était une dame d’un certain âge un peu

méfiante mais très charmante.

Lorsque je lui demandai s’il lui paraissait possible

de rencontrer son mari, elle se referma comme une

huître. Il ne voulait voir personne en dehors de

quelques amis intimes et se méfiait comme de la peste

des gens qui prétendaient l’admirer. Surtout des jeunes

qu’il tenait volontiers pour foutriquets hypocrites.

Comme elle aimait beaucoup Evelyne, elle promit

pourtant d’intercéder en ma faveur auprès de son mari.

Le samedi suivant, je sonnai à nouveau à la grille du

pavillon de meulière pour venir chercher Evelyne. J’eus

à peine le temps de saluer Mme Destouches que

j’entendis, venue de nulle part, la voix graillonneuse

de Céline. Le samedi suivant, je sonnai à nouveau à la grille du

pavillon de meulière pour venir chercher Evelyne. J’eus

à peine le temps de saluer Mme Destouches que

j’entendis, venue de nulle part, la voix graillonneuse

de Céline.

- Il est là, l’ahuri ?

Encouragé par cette aimable invitation, Mme Destouches

me désigna, derrière une haie, une petite tonnelle.

Installé devant une masse de papiers, Céline était

engoncé dans une pelisse élimée, un gros cache-col

autour du cou malgré la chaleur de cette fin

d’après-midi.

Il me jeta à peine un regard, visiblement plus

intéressé par les charmes d’Evelyne, avant de coasser

avec un ricanement :

- Vous avez bien de la chance, jeune homme. Elle est

charmante votre petite danseuse. Alors, comme ça, vous

êtes dans le cinéma ?

Je lui expliquai mes activités d’assistant. Il

n’avait pas l’air passionné par les exploits de Maurice

Ronet et de Corinne Marchand dont il ignorait jusqu’à

l’existence. Mais il manifesta un brusque intérêt

lorsque j’évoquai Michel Simon que je venais de

rencontrer et qui m’avait convié à visiter le musée

d’objets érotiques qu’il avait constitué dans sa maison

de Noisy.

- Il paraît que c’est un salopiot, mais c’est un foutu

bon acteur. Si ces abrutis s’étaient décidés à tourner

le Voyage au bout de la nuit, je l’aurais bien vu

en Bardamu. On m’a dit que chez lui, c’était bourré de

cochonneries. Vous me raconterez ça la prochaine fois.

J’étais fou de joie. Grâce à Michel Simon, c’était

presque une invitation à revenir.

Peu après, l’interprète de Boudu sauvé des eaux

et de L’Atalante me reçut en compagnie de sa

guenon Zaza à laquelle il ne cessait de manifester une

tendresse troublante. Il assurait d’ailleurs qu’elle

pratiquait les plus exquises fellations qu’il ait

connues en cinquante ans de pratique.

Michel Simon collectionnait les objets érotiques

depuis l’âge de douze ans. Et son musée secret révélait

des trésors impressionnants. Emouvants même, comme il se

plaisait à le dire sans détour.

- Quand je vois ces petites merveilles, moi ça me fait

bander. Il y avait des sièges phalliques fabriqués pour

le comte de Choiseul, un énorme pénis en argent ciselé

ayant appartenu à la Grande Catherine de Russie, des

sexes de femmes en caoutchouc et même un phallus

phénicien en verre qui datait de plus de vingt siècles.

Mais la pièce qui m’a le plus impressionné reste sans

doute le fameux vélo d’appartement de Michel Simon qui

préfigurait la machine à branler de Boris Vian dans son

roman Et on tuera tous les affreux. De la selle

de ce vélo surgissait à chaque tour de pédale un

vigoureux phallus de cuir censé donner au cycliste un

plaisir sans égal.

Au moment de nous séparer, Michel Simon ne manqua pas

d’entonner de sa voix sarcastique et fracassée le

sulfureux « Notre Père » des Rouilles encagées de

Benjamin Péret :

- « Notre Père qui êtes au Con

Que votre cul soit défoncé. »

Evidemment, le récit de cette escapade enchanta Céline

qui me réclamait toujours plus de détails scabreux sur

les trésors artistiques détenus par Michel Simon. Au

grand dam de Mme Destouches qui trouvait tout cela bien

choquant.

Par la suite, mes relations mondaines s’étant un peu

distendues avec Evelyne, je n’eus plus l’occasion de

revoir Louis-Ferdinand Céline.

(La vie est un choix,

Plon, 2011, Spécial Céline n°5).

Claude BONNEFOY, " Dernier adieu à sa

jeunesse. Quelques semaines avant sa mort L.F. Céline a

raconté l'histoire de ses vingt ans ", Arts, n°832, août

1961.

Nous

étions chez lui, à Meudon. Il avait fait sortir les

chiens, le chat. Seul le perroquet était resté avec

nous. Drapé dans sa robe de chambre, assis dans un

fauteuil, tournant le dos à sa table de travail, Céline

parlait. Il était fatigué, malade, épuisé par des années

d'exil et de misère. Mais dès qu'il parlait, il était

présent, puissant, intarissable. Souvent il s'arrêtait

sur une idée, sur un mot, les reprenait, les ressassait,

comme un cheval qui piétine avant le départ, puis il

s'envolait littéralement, sa pensée bondissait, ses

phrases faisaient flèche, il devenait lyrique, il était

le grand Céline.

Mais s'il monologuait, c'était aussi pour échapper aux questions.

- Qu'est-ce que vous voulez savoir ?... Ma jeunesse ?

Mais ça n'intéresse personne... Ça

a si peu d'importance. Ce n'est rien, ma jeunesse ça

n'existe plus... Vous feriez mieux de demander à

d'autres... Ça

leur ferait plaisir de parler d'eux... Ils ont une

carrière à faire, ils y croient... L'Académie...

Moi, aujourd'hui, on ne m'aime pas... Et puis c'est triste, ma

jeunesse... Vos lecteurs, ils veulent des choses gaies,

le monde est bien assez moche comme ça... Alors,

inventez, c'est pas moi qui vous contredirai...

Déjà, il parlait d'autre chose, de littérature. Il oubliait Louis

Destouches, le jeune homme qu'il avait été. Il

oubliait Louis Destouches. Il était Louis-Ferdinand Céline, l'écrivain.

Pourtant, il détestait les écrivains. Ecrire, ce seul

mot le mettait en fureur. Il y revenait sans cesse.

Destouches. Il était Louis-Ferdinand Céline, l'écrivain.

Pourtant, il détestait les écrivains. Ecrire, ce seul

mot le mettait en fureur. Il y revenait sans cesse.

- Ecrire ?... Qu'est-ce que ça veut dire ?... ça

m'horripile !... C'est bien écrit... il écrit bien, elle

écrit bien... Regardez comme

c'est filé, comme c'est charmant !... Je ne peux pas

supporter ça... Ils font des phrases, c'est facile... La

création, la vraie, ça demande une grosse concentration

intellectuelle, anormale, pas naturelle... J'en parle en

médecin... C'est presque un

suicide... Quand on en est incapable, on donne dans le

charlatanisme... On reste accroché à Bordeaux, à

Bourget...

Tout le monde me dit " lisez ça ". Je regarde... eh bien rien... c'est

plat, insipide, ça n'est pas fait, un réalisme

merdeux... Ces littérateurs ont moins de style qu'un

rédacteur à la préfecture, qu'un pion de lycée à qui on

demande d'être clairs... Le monde littéraire, c'est un

cirque. Vive les chevaux de bois !... Ah ! si on m'avait

dit que j'écrirais, quand j'étais jeune !... Quelle

rigolade !

(...) - Comment avez-vous fait vos études de médecin ?

- Je potassais, tout seul. Je suis un enfant de la

communale. J'avais une vraie passion pour la culture. Je

voulais tout savoir.

Et puis, j'avais toujours cette volonté folle d'être

médecin, de sortir de ces situations miteuses... J'avais

toujours des petits manuels dans les poches. Dès que je

pouvais, je les dévorais, dans la journée pendant une

pause, ou le soir... J'ai tout appris comme ça, le

latin, le grec, les mathématiques, la littérature.

Finalement j'ai passé mon bachot, en 1912, à dix-huit

ans, puis je me suis engagé au 12e cuirassiers la même

année.

- De cette vie n'avez-vous pas d'autres souvenirs que

celui d'un labeur incessant, d'une course permanente

après un salaire de famine ?

- Je peux vous parler des mœurs

de l'époque, des distractions. Oh ! elles n'étaient pas

nombreuses pour nous les distractions !...

Tenez, je me souviens d'un détail. Sous les portes cochères le matin, il

y avait des bonnes femmes qui vendaient du café au lait,

pour les employés... C'était vers 1900. Ça

a disparu assez vite.

1900. Je me souviens de l'Exposition. J'avais un oncle qui faisait le

boniment. Sur le bord de l'eau, il y avait les pavillons

de toutes les nations. La porte monumentale, place de la

Concorde, m'impressionnait beaucoup... Ce qui m'avait le

plus frappé ? Le chocolat ! Je n'en avais jamais vu

autant. Il défilait sur de grandes plaques de zinc.

J'étais très épaté, fasciné !...

Ça

me séduisait encore plus que les trottoirs roulants.

Mais en 1912, il était militaire, dans la cavalerie.

- J'étais à Rambouillet... J'étais un militaire bien

docile. Je faisais ce qu'on me disait de faire. Pour ça,

j'avais l'habitude... J'ai dû apprendre à monter à

cheval. Des chevaux, je n'en avais jamais approché. Au

début, c'était effroyable, je tombais tout le temps...

C'était dur, presque plus dur que les prisons du

Danemark et celles-ci étaient pourtant pas roses, une

infection !... On n'avait pas le temps de chômer au 12e

cuirassiers. On nous réveillait à cinq heures... Il

fallait s'occuper de quarante-cinq chevaux. C'est fou ce

que ça peut demander comme travail, les chevaux...

Finalement, je savais bien tout faire. J'ai fini

maréchal des logis.

Pour le 14 juillet, on défilait à Longchamp. Il y avait des gens jusque

dans les arbres pour regarder passer la revue. On nous a

envoyé dans les grèves aussi. Je me souviens d'un 1er

Mai, rue des Pyramides, où nous nous sommes trouvés face

à des travailleurs révolutionnaires qui nous jetaient

des pierres. Ils étaient peu nombreux, une quarantaine à

peu près. Le 12e cuirassiers, composé de paysans bretons

qui parlaient à peine le français, ne risquait pas de

fraterniser. C'était pour cela qu'on nous appelait... Ce

qui était étonnant, c'était le consentement du peuple à

mener une vie de cochon. Les révolutionnaires étaient

souvent traités de voyous, même par le peuple. Moi-même,

je ne croyais pas à l'époque que ces gens-là pouvaient

apporter quelque chose. On ne se rendait pas compte. On

respectait l'ordre, la discipline. La question ne se

posait pas. (Quand elle se pose c'est déjà fini.)

(...) Rentré en France, réformé, rendu à la vie civile,

Céline dut à nouveau gagner sa vie. Il rêvait toujours

de médecine. Il allait l'aborder par la bande, en

devenant conférencier.

(...) Rentré en France, réformé, rendu à la vie civile,

Céline dut à nouveau gagner sa vie. Il rêvait toujours

de médecine. Il allait l'aborder par la bande, en

devenant conférencier.

- J'ai été embauché par la fondation Rockefeller. On

parcourait toute la Bretagne en camion. Avec nous, il y

avait un Breton canadien qui trimbalait sa femme et ses

cinq enfants.

On faisait des conférences dans les écoles sur la tuberculose. On

en faisait jusqu'à cinq ou six par jour. Les paysans à

qui on s'adressait et qui parlaient surtout patois ne

comprenaient pas toujours nos explications... Ils

écoutaient sagement, sans rien dire... Ils regardaient

surtout les films... Très instructifs, les films... On

voyait des mouches se promener sur le lait... La

pellicule cassait toutes les cinq minutes, ou sautait.

Ça

ne faisait rien... On réparait...

Moi, je m'étais remis à l'étude... Toujours tout seul. J'ai passé mon

second bachot. Puis je me suis inscrit au P.C.N. Mais je

n'aurais jamais pu faire mes études de médecine si je ne

m'étais pas marié. Je suis entré dans une famille

médicale. A Rennes. J'ai épousé la fille d'un

directeur... Puis j'ai fait ma médecine dans des

conditions normales, tranquillement... Rien à dire sur

cette période...

C'est à Clichy qu'il écrivit le Voyage au bout de la nuit, qu'il

devint Louis-Ferdinand Céline (du nom de sa mère).

Pourquoi est-il devenu écrivain ?

- J'aurais mieux fait d'être psychiatre ! Pourquoi ? Pas

par vocation. Je n'y avais jamais pensé. Mais je

connaissais Eugène Dabit... Il venait d'avoir un gros

succès avec son Hôtel du Nord... J'ai pensé : "

J'en ferais bien autant. Ça

m'aiderait à payer le terme. " Alors je m'y suis mis, à

fond, cherchant un langage, un style chargé d'émotion,

direct... J'ai horreur des phrases... du langage bien

filé... des petites inventions faciles... C'est très dur

de se concentrer... La tête c'est un muscle... Il faut

l'entraîner, tous les jours...

Le livre a fait du bruit. Ça

m'a empêché de faire de la médecine... Je regrette, la

médecine, c'était ma vocation. Je n'aurais jamais dû

écrire... Mon désir était de devenir psychiatre. Cela

aurait mieux valu. J'aurais soigné les fous, dans un

asile. On m'aurait respecté. On m'aurait craint aussi...

Un médecin des fous, on croit toujours qu'il est un peu

fou, lui aussi... J'aurais été bien avec le procureur,

avec les gendarmes, avec tous ces gens-là. On m'aurait

fichu la paix... Le travail m'aurait plu... L'univers de

l'asile, cela fait comme une couche isolante. C'est

parfait. C'est très bien d'être médecin des fous. Vous

êtes utile, vous êtes indispensable ! Tandis que la

littérature... les livres... Voyez où ça mène !

Arno

BREKER.

C'est en 1940, à

l'Institut allemand de Paris, que je fis la connaissance

de Louis-Ferdinand Céline. A cette époque, il comptait

déjà parmi les plus importants écrivains français. Je

connaissais son œuvre écrite

; lui, mon œuvre sculpté.

Céline était de ceux qui, malgré les différents permanents entre la France

et l'Allemagne, aimaient et comprenait mon pays. " La

réconciliation définitive et la coopération

entre

nos deux pays, voilà qui importe grandement ", me dit-il

lors de notre première rencontre. entre

nos deux pays, voilà qui importe grandement ", me dit-il

lors de notre première rencontre.

Tout de suite, l'envie me

prit de réaliser son portrait, tant les traits,

fortement, spirituellement marqués de son visage, me

fascinèrent d'emblée. Ce qu'il y avait, physiquement, de

particulier chez lui, c'était une divergence entre le

volume de la tête et la maigreur du cou, qu'il avait

décharné - divergence que j'allais équilibrer par un

cache-col comme il en portait toujours vers la fin de sa

vie.

Avant la guerre, je lui

trouvais toujours une grande élégance. C'est seulement

après celle-ci qu'il prit cette allure de bohémien du

XIXème. Comme on le sait, il était entouré d'une

quantité de chats et de chiens, et il vivait dans une

grande bâtisse un peu délabrée, à Meudon. C'est là que

j'allai le voir, encore peu de temps avant sa mort, en

1961.

L'atmosphère de sa maison était typiquement française. Les meubles et les

objets qu'il avait autour de lui se distinguaient par un

air d'immuabilité tant ils semblaient figés sur place

depuis des décennies. La poussière et la patine du temps

s'étaient mis à les couvrir d'un étrange silence.

Cet après-midi là, Céline me

regarda longuement dans les yeux, parla très peu, sembla

véritablement avoir tout dit dans ses livres. Les

quelques mots qu'il prononça eurent trait à l'existence

humaine, à son passage sur terre, à l'éternité.

Quand je pris congé, Céline

me dit : " Ce n'est pas un adieu : nous nous reverrons.

" Lui prenant les mains, je lui répondis, ému : " Mon

cher, mon grand ami, espérons ! "

(Arno Breker, extrait de Hommage à Louis-Ferdinand Céline, BC n° 103,

avril 1991, p. 11).

William

BURROUGHS.

BOCKRIS

- Si je ne me trompe, tu as rencontré Céline peu de

temps avant sa mort ?

BURROUGHS - Cette expédition pour voir Céline a été organisée en 1958

par Allen Ginsberg qui avait eu son adresse par

quelqu'un. C'était à Meudon, de l'autre côté de la Seine

exactement. Nous avons fini par trouver un bus qui nous

a déposés à un carrefour indiquant de nombreuses

directions : " Tout droit, messieurs... " Nous

avons marché sur cinq cents mètres dans ce voisinage de

banlieue en pente, petites maisons minables recouvertes

de crépi effrité - cela ressemblait un peu aux faubourgs

de Los Angeles - et soudain nous avons entendu une

cacophonie de chiens qui aboyaient. Des gros chiens,

vous pouviez le deviner d'après les aboiements. "

Ça doit être là ", a dit

Allen.

Céline est

arrivé en criant après ses chiens, puis il a fait

quelques pas dans l'allée et nous a fait signe d'entrer.

Il semblait content de nous voir et manifestement nous

étions attendus. Nous nous sommes assis à une table dans

une cour pavée à l'arrière d'une maison de deux étages

et sa femme, qui enseignait la danse - elle avait une petite école de danse - a apporté du café.

petite école de danse - a apporté du café.

Céline ressemblait exactement à ce à quoi nous nous attendions. Il

portait un costume foncé, enveloppé d'écharpes et de

châles. De temps en temps on entendait les chiens,

enfermés dans un terrain clôturé derrière la villa, qui

hurlaient et

aboyaient. Allen demanda s'ils avaient jamais tué

quelqu'un et Céline répondit : " Non, je les garde juste

pour le bruit. " Allen lui donna quelques livres,

Howl, quelques poèmes de Gregory Corso et mon livre

Junky. Céline jeta un regard négligent sur les

livres et les mit de côté de façon évidente. Il n'avait

manifestement pas l'intention de perdre son temps. Il

était là dehors, à Meudon. Céline pensait qu'il était le

plus grand écrivain français, et personne ne faisait

attention à lui. Alors vous comprenez, il y avait

quelqu'un qui venait le voir... Il ignorait totalement

qui nous étions.

Allen lui

demanda ce qu'il pensait de Beckett, Genet, Sartre,

Simone de Beauvoir, Henri Michaux, tous les noms qui lui

passaient par la tête. Il agitait sa main fine veinée de

bleu en signe de rejet : " Chaque année il y a un

nouveau poisson dans l'étang de la littérature. Ce n'est

rien, ce n'est rien, ce n'est rien ", disait-il en

parlant d'eux.

- Etes-vous bon docteur ? demanda Allen.

- Ma foi... je me défends, répondit-il.

Etait-il en bons termes avec ses voisins ? Non, bien sûr.

" J'emmène mes chiens au village à cause des juifs. Le receveur des postes

détruit mon courrier. Le pharmacien n'exécute pas mes

ordonnances... " Les aboiements des chiens ponctuaient

ses paroles.

Nous nous

sommes carrément attaqués à un roman de Céline. Et il

nous a dit combien les Danois étaient salauds. Ensuite

une histoire sur un débarquement de bateau pendant la

guerre ; le bateau avait été torpillé et les passagers

étaient hystériques, alors Céline les mit tous en rang

et leur injecta à chacun une bonne dose de morphine ;

ils devinrent tous malades et vomirent partout sur le

bateau.

De l'allée, il nous fit au revoir de la main tandis que les chiens

grondaient et sautaient contre la barrière.

(Victor Bockris, Avec William Burroughs, Notre agent

au bunker, Denoël, 1985, in D'un Céline l'autre, D.

Alliot, 2011, p.1016).

Roland CAILLEUX. AVEC LOUIS-FERDINAND CELINE.

J'arrive chez Céline en avril ou mai 1961, pas

de chien, ce qui me surprend. La maison paraît moins

barricadée. Je sonne ou je ne sonne pas, alors

qu'autrefois il était impossible de pénétrer dans son

blockhaus et qu'il venait lui-même vous ouvrir, l'air

méfiant. Je traverse donc le jardin et je l'aperçois à

la fenêtre. Je passe par-derrière et le trouve toujours

le même, plutôt mieux, bien entendu pas rasé, comment

fait-il pour avoir toujours une barbe de quatre jours ?

Il ne me sers pas du " Cher Confrère " qu'il m'administrait à tout

hasard, ne sachant pas, ayant oublié, ou bien parce

qu'il pensait que ça se fait. Il me tutoie bien entendu,

je lui dis " vous ".

J'étais

bien décidé, puisque j'étais sans Roger Nimier, tout à

fait seul mais bien loin d'imaginer que ce serait ma

dernière rencontre avec lui, à ne pas laisser s'égarer

l'entretien et à lui parler de ce qui me tenait à cœur,

l'essentiel, à savoir son art, plus précisément son

style.

rencontre avec lui, à ne pas laisser s'égarer

l'entretien et à lui parler de ce qui me tenait à cœur,

l'essentiel, à savoir son art, plus précisément son

style.

J'ai

toujours admiré Céline, c'est pour moi le plus grand

génie français contemporain de la littérature et sans

doute le plus grand génie mondial. Je ne crois pas que

pareil individu, on en voie plus d'un par deux siècles,

il est grand et génial surtout parce qu'il a créé un

langage.

Dieu sait si j'admire Proust et si j'admire le style de Proust, mais

Céline me paraît plus grand. Je vais plus loin, je le

trouve plus grand que Rabelais (qui d'ailleurs ne m'a

jamais passionné, ce qui tient à son langage un peu

désuet, mais surtout à son didactisme, à sa folie

d'énumération, à sa scatologie un peu monotone, à son

côté sorbonnard malgré tout).

De plus,

moi qui ai connu pas mal d'écrivains, j'ai, comme tout

le monde, été déçu quand je les ai rencontrés, à part

Marcel Aymé (mais il parlait peu) et surtout Céline et

Ivy Compton-Burnett. Gide, que j'ai très bien connu,

était différent, dans sa conversation, de son œuvre,

je préférais son œuvre.

Mais ce n'était pas mal. Ivy Burnett a été

merveilleusement intelligente pendant les quatre heures

de conversation que j'ai eues avec elle, mais je ne l'ai

vue que quatre heures. Mais Céline que j'ai vu souvent

et longuement avait, en plus, le même génie verbal quand

il parlait que quand il écrivait. Et c'est ce qui est

unique. Il y avait du phénomène en Céline, tout cela

était on ne peut plus naturel en plus, il n'y avait qu'à

enregistrer sur magnétophone et tous les épigones

pouvaient s'aligner.

Ils sont nombreux. Je me rappelle mon ami Rebatet

catastrophé et pulvérisé d'admiration à l'apparition du

Voyage ; il avait commencé un grand livre et

Céline venait de lui couper l'herbe sous le pied. Je

crois me rappeler qu'il m'a dit avoir déchiré tout ce

qu'il avait écrit. Mais Rebatet n'a publié Les

Décombres et Les Deux Etendards que bien

après Sartre qui reste le plus célèbre des élèves de

Céline. Un élève doué, mais pas très élégant. S'il a mis

en exergue de son premier livre une phrase de Céline, il

n'en a plus beaucoup reparlé depuis. Céline s'en est

chargé.

Queneau avait débuté avant Céline. On n'en parlera pas.

Mais tout le monde est bien d'accord pour constater

qu'avec l'apparition du Voyage il y a eu quelque

chose de changé dans la littérature en France. Un coup

de tonnerre dans un ciel serein. La guerre s'annonçait

par Céline. Et il a fait coup double, quelques années

après un second chef-d'œuvre,

plus prodigieux que le premier. Mort à crédit

paraissait. Gide ne l'avait pas lu (pas plus qu'il

n'avait lu L'Age d'homme de Michel Leiris que je

lui ai fait découvrir également et qu'il n'a pas aimé).

Il m'a dit n'avoir pas pu l'achever, bien sûr. C'était

un Si le grain ne meurt... normal.

Pour Céline, il a commis un article dans La Nouvelle Revue Française

qui n'est pas ce qu'il a écrit de meilleur. Lui qui

repérait les talents inconnus et qui avait une si grande

curiosité aura tout de même passé à côté de Proust qu'il

a refusé pour Gallimard et de Céline car son article ne

parle pas du génie de Céline, mais beaucoup trop de ses

outrances politiques (car je crois que l'article auquel

je fais allusion est consacré à Bagatelles pour un

massacre).

Aragon, dont la compagne Elsa Triolet a traduit le Voyage, livre de chevet de Staline, ne s'est pas non

plus foulé pour rendre hommage au grand homme. Ceci

d'ailleurs n'est qu'un exemple de l'attitude de la

gauche qui avait mis Céline sur le pavois (il avait fait

un discours sur la tombe de Zola avec eux) jusqu'au jour

où Céline partit en U.R.S.S. et en rapporta Mea

culpa.

Immédiatement toute la gauche déchanta. Le génie

n'était plus un génie. Céline n'était plus avec nous, il

avait touché à la hache, il s'était moqué de Prolo-roi

et comment qu'il avait parlé des hôpitaux et des

infirmières soviétiques !

C'est le même phénomène qui a joué contre André Gide lequel présidait les

meetings communistes, côte à côte avec Aragon et ces

Messieurs. Je me souviens de la gueule que faisait André

Gide, obligé de subir un discours idiot d'Aragon tentant

de prouver qu'Apollinaire n'était pas un grand poète

parce qu'il avait eu le malheur d'écrire : " Dieu que la

guerre est jolie. "

Quelque temps après notre Déroulède nous faisait tous chier. Etait-il

pour cela devenu un mauvais poète, c'est la question ?

Donc

j'arrive chez Céline. Et on commence à parler. Droit au

but, je lui dis que je trouve insensé qu'on n'ait pas

encore écrit un grand livre sur son style. Il me répond

:

" Ils peuvent pas, ils savent pas. "

- Enfin, quoi, depuis que je vous ai vu, il a tout de

même paru un bouquin à l'étranger, une thèse en

Sorbonne, un article intelligent ?

- Mon cul. Bien, pas question. Je suis l'affreux. Ils

ont des ordres. Céline c'est de la dynamite. Tu perds ta

carrière si tu parles de moi.

- D'abord ils ne sauraient pas. Regardez, même Poulet,

il vous a pourtant vu assez longuement. Quelle idée

funambulesque de vous avoir fait parler autrement que

vous faites. Il avait qu'à apporter un dictaphone et

puis d'ailleurs ce qu'il vous fait dire, c'est pas ça.

- Mais non, c'est un con. Y a personne je te dis.

- Non il y a pas personne puisqu'on vous admire, on le

sait bien que vous êtes le plus grand, le seul. Marcel

Aymé, Roger (Nimier), ils ne s'y trompent pas. Alors il

doit y en avoir d'autres.

- Il y en aura jamais. Tu vis dans la lune.

- Je vis dans la réalité. C'est tout de même insensé

qu'on déconne à perte de vue à propos de sottises, qu'on

fasse des tartines sur qui vous savez.

Céline se marrant :

- Ah, le nouveau roman : l'Arpenteur.

- Nathalie Radaute.

- Ah, non, il y a rien à faire. Je me demande pourquoi

je continue.

- Pourquoi, parce que vous ne pouvez pas vous empêcher

de créer.

- Mais pas du tout. Comme du Flaubert : " La littérature

est un godemiché qui m'encule et qui ne me fait même pas

jouir. " Mais c'est pour le fric. D'ailleurs il y a que

ça le travail. Les autres y travaillent pas. Mon père et

ma mère, ils avaient pas d'auto, ils achetaient pas des

antibiotiques, ils partaient pas en week-end, ils

avaient pas le temps ; ils travaillaient. Il faut

choisir : vivre ou travailler. Ils veulent vivre les

cons. Moi je travaille.

- Et bien sûr qu'ils en foutent pas une datte, et qu'ils

préfèrent l'alcool.

- La bite aussi, M... m... le con. Oublie pas.

- L'argent aussi, mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire

d'autre ? Eux ils n'ont rien à dire.

- Ben oui, c'est du vent.

- Et puis s'ils avaient quelque chose à dire, ils savent

pas comment.

- Dame faudrait travailler, ça s'apprend.

- Pourquoi qu'y vous lisent pas ? Y réfléchiraient, y

sauraient peut-être comment c'est fait. Moi j'ai jamais

rien lu sur vous, je veux dire sur votre petite musique

comme vous dites. Sinon ça et là, un article de Claude

Jamet... vous vous rappelez ?

- Non, y a rien.

- Si, y a ce que vous avez écrit, heureusement. Et pas

seulement dans les Entretiens avec le professeur Y.

- Mais ça n'intéresse pas. Gaston est près de la ruine.

Tu peux pas savoir ce que je lui coûte. Je le dépouille,

et pas seulement avec mes Entretiens.

- Ça

s'est tout de même bien vendu Nord ? C'est

magnifique, vous avez retrouvé le ton, la grande forme.

C'était déjà pas mal D'un château l'autre.

- Qui c'est qui t'a dit qu'on avait vendu Nord ?

En tout cas c'est pas les picaillons que j'ai touchés.

- En tout cas, c'est épatant. Alors comment vous

travaillez ? Vous écrivez quelque chose ?

- Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi je vois

personne. Personne veut me voir d'ailleurs. Et puis

j'aime pas les

emmerdeurs.

Ouais, j'écrit, je bosse. emmerdeurs.

Ouais, j'écrit, je bosse.

- C'est la suite de Nord ?

- C'est ça et c'est pas ça. J'y travaillais ce matin je

vais m'y remettre quand tu vas partir.

- Et ça avance ?

- Comme ça. C'est pas facile. C'est un métier.

- En tout cas on n'a pas souvent vu un écrivain qui a

passé par où vous avez passé et qui, à soixante-sept

ans, et bien avant, écrit des bouquins pareils.

- Ils peuvent s'aligner, les autres. C'est chez eux qui

y a la panne de courant, même et surtout chez les

jeunes. Qu'est-ce que tu veux, nous on est d'avant la

fusée, eux y sont d'après.

- Vous croyez qu'il y aura plus de bonhommes qui

aimeront la littérature en France ?

- La littérature peut-être, la musique c'est autre

chose. Y z'ont que leur cul à penser. Tu comprends ils

ont pas de métier, ils sont pas médecins. Ça

va dans les Salons, à des cocktails, ça déconne, ça

déconne... Y z'ont rien à dire, y savent pas. Nous on

est sur terre.

- Et puis s'ils avaient quelque chose à dire, encore une

fois il faudrait aussi qu'ils sachent comment l'écrire.

- Oh ! mais t'es un exigeant. Toi t'es foutu, t'es pire

que d'avant la fusée. Tu crois au travail honnête, à

l'époque du formica ?

- Bien sûr, j'y crois. J'ai qu'à vous regarder.

- Mais je compte pas, je suis jamais cité. T'as lu les

encyclopédies, les grands traités. Tous les noms de la

littérature de tous les siècles et de tous les temps, il

manque pas un moldovalaque, Aragon y renvoie des

tartines sur des grands poètes mongols, des Mongoliens

qui font dans le réalisme socialiste, mais Céline, pas

question. De la merde.

- Et c'est pour quand votre œuvre

à la Pléiade ?

- Ça

sera posthume. (Hélas, c'est vrai).

- J'avais demandé un jour à Gaston, chez Nimier, il y a

de ça 7 ans, quand on se déciderait, après tout y a bien

Malraux et Saint-Exupéry.

- Tiens donc, c'est ça les grands hommes, tu savais pas

?

- J'y ai jamais cru.

Après ça on parle politique.

- Alors c'est pour quand la révolution ?

- T'inquiète pas. Y aura rien avant octobre. Y z'ont

loué dans les petits hôtels.

- Et de Gaulle ?

- De Gaulle : il est sauvé grâce à Bobonne. On a fait la

révolution à cause du Parc aux Cerfs. Lui, y plaît, y

plaît beaucoup. Y baise pas. En fait de gaule... C'est

toujours bobonne par-ci, bobonne par-là. Y l'a trompe

pas il est sauvé. C'est mieux que pour Coty. Il est

fidèle et il la touche pas ; c'est bon, c'est très bon.

Il fait pas de jaloux. T'es jaloux toi ?

- Non, pas de la Présidente.

- Tu préfèrerais Marilyn ?

(Mercure de France, 1985, BC n° 186, avril 1998).

Jean CALLANDREAU , " Rencontres avec... L.F. Céline ",

Artaban n°11, 21 juin 1957.

Le doigt sur la sonnette, pas d'hésitation : les chiens

sont parqués dans un enclos. Une longue silhouette à une

fenêtre du pavillon, de grands gestes du bras, et nous

grimpons péniblement le jardin en pente.

- Monsieur, j'aimerais vous parler de votre nouveau

livre, et je me suis permis...

- Vous êtes journaliste ?

- Etudiant... Mais comme vous avez accordé un entretien

à L'Express, j'ai pensé que peut-être...

-

Ah ! Ah ! L'Express... Ce sont des gens sérieux : ils

sont venus avec une secrétaire-dactylographe et sa

machine, un photographe... Terrible, la secrétaire...

n'a pas laissé échapper un mot de ce que j'ai dit...

Tout seul, la tête embrouillée, j'ai bafouillé, je me

suis mal défendu contre leur machine enregistreuse.

Tenez, ils l'avaient posée là, sur cette table... Mais

vous venez les mains vides dans les poches...

connaissez-vous seulement la sténographie ? -

Ah ! Ah ! L'Express... Ce sont des gens sérieux : ils

sont venus avec une secrétaire-dactylographe et sa

machine, un photographe... Terrible, la secrétaire...

n'a pas laissé échapper un mot de ce que j'ai dit...

Tout seul, la tête embrouillée, j'ai bafouillé, je me

suis mal défendu contre leur machine enregistreuse.

Tenez, ils l'avaient posée là, sur cette table... Mais

vous venez les mains vides dans les poches...

connaissez-vous seulement la sténographie ?

Au fond, ce serait beaucoup mieux : vous pourrez raconter n'importe quoi

sur mon compte. C'est ce que je dis toujours : qu'on

raconte n'importe quoi sur moi... ça confirme ma légende

de traître halluciné délirant... Et puisque vous êtes

étudiant et pas sérieux, je vais vous faire cadeau du

bouquin... Voilà, tenez, et asseyez-vous dans ce

fauteuil... là, bien à l'ombre du parasol...

Approchez-vous un peu, moi je reste à l'intérieur, je ne

suis pas jeune comme vous pour supporter la chaleur.

Il s'installe derrière un battant de la porte vitrée,

goguenard, détendu. Jusqu'ici, je n'ai pas vu

grand-chose qui ressemble à la haine. Il est avec des

amis, nous le dérangeons, il nous accueille avec le

sourire et nous offre son livre !

- Allez-y en confiance... De quoi voulez-vous parler

? Mes amis peuvent tout entendre. Vous pouvez dire ainsi

que vous m'avez trouvé en compagnie d'un capitaliste qui

possède une 2 CV et d'une femme qui montre ses jambes

nues au soleil... Preuve de mon immoralité.

Les amis sont indulgents, eux aussi. j'accapare la conversation, et

ils ne s'en offusquent pas.

- Vous voulez parler de mon livre ? Non, non, rien à

faire, je n'ai rien à dire. Lisez-le, ça suffit, et si

vous voulez publier quelque chose, ne vous gênez pas,

piquez dedans, n'importe où, publiez-le intégralement,

ça fera râler Gallimard... Prêtez-moi tous les propos

que vous voulez, inventez ! Montrez bien le personnage

que je suis... pornographe obsédé, répugnant... toute la

gamme... les aveux... que c'est bien moi qui ai tout

vendu, la ligne Maginot, tout... pas Diên Biên Phu, tout

de même !... Vous savez l'histoire de Rochefort à Nouméa

: le gendarme devait faire tous les jours un rapport sur

sa conduite et, comme il ne savait pas écrire, le

gendarme, c'était Rochefort qui rédigeait le rapport et

se peignait lui-même sous les traits les plus noirs...

Pareil, je vous dis : je reconnais, j'avoue mes crimes,

tout...

(Cahiers Céline 2, Gallimard, 1982).

Jacques

CHANCEL, " L.F. Céline : "

La télévision achèvera l'esprit de l'homme, comme la

fusée lui simplifiera l'existence ", Télémagazine,

n°117, 19-25 janvier 1958.

- Vous me demandez de vous dire ce que je

pense de la télévision. Eh bien ! Savez-vous que vous

avez beaucoup de courage ? Vous êtes venu jusqu'à moi.

Vous vous compromettez. Je suis une ordure pour le monde

entier, je suis le réprouvé, le lépreux de l'endroit. On

m'accuse d'avoir tout vendu à l'ennemi... même les plans

de la ligne Maginot.

Je suis passé moi aussi sur le petit écran. Pierre Dumayet a présenté mon

livre D'un château l'autre. J'étais très content,

car je savais que mon bouquin se vendrait mieux après.

C'est le plus important. Il faut vivre et je n'ai que

des dettes.

Dumayet est un type bien. C'est le seul, d'ailleurs. Il n'a pas craint de

m'interviewer devant les caméras et je suis navré de lui

avoir causé des ennuis. Mon apparition a été diversement

commentée. Il y a eu interpellation à la Chambre : "

Il est étonnant qu'on laisse passer ce traître ",

disait l'un des idiots.

(...) Revenons à la télévision. Elle est utile pour les gens qui ne

sortent pas, pour ma femme par exemple. J'ai un poste,

au premier étage, mais je ne monte jamais. C'est un

prodigieux moyen de propagande. C'est aussi, hélas ! un

élément d'abêtissement en ce sens que les gens se fient

à ce qu'on leur montre. Ils n'imaginent plus. Ils

voient. Ils perdent la notion de jugement et ils se

prêtent gentiment à la fainéantise.

La TV est dangereuse pour les hommes. L'alcoolisme, le bavardage et la

politique en font déjà des abrutis. Etait-il nécessaire d'ajouter encore quelque chose ?

nécessaire d'ajouter encore quelque chose ?

Le téléphone sonne.

- Allô !... C'est Toto, répond une voix criarde.

Toto, le perroquet, regarde son maître.

- Vous reconnaissez la puissance de la télévision.

Vous ne l'aimez pas. C'est votre droit, mais pourquoi ne

regardez-vous jamais ses programmes ?

- Le petit écran fait triste. Ce noir et blanc, c'est un

faire-part. Les images peuvent m'intéresser, mais les

commentaires ne peuvent être qu'agaçants.

(...) Avant le parlant, Charlie Chaplin était admirable. Aujourd'hui, il

est minable. Il s'obstine maintenant à vouloir faire de

la philosophie. Il a un message. C'est drôle, n'est-ce

pas ?

Tout comme la littérature, la télévision a besoin d'un style. L'éloquence

naturelle n'a sa véritable raison que dans le discours

politique, c'est-à-dire chez les ridicules. Croyez-moi,

c'est dur de faire marrer une feuille de papier. C'est

une pierre tombale avec une épitaphe : ci-gît l'auteur.

Les poètes - y en a-t-il encore ? - doivent lire souvent

sur la surface lisse de leur récepteur : ci-gît le

réalisateur. Alors seulement, ils ont compris.

Je suis un malheureux. Je ferais n'importe quoi pour rembourser mes

dettes, même une émission de télé. Quel bruit cela

ferait : " En direct de chez Céline ! " Si les

autorités supérieures sont d'accord, j'ouvre toutes

grandes mes portes aux caméras.

On m'a tout volé : mon appartement, 4 rue Girardon, mes meubles, sept

manuscrits, mon honneur. Je suis perpétuellement menacé.

" On vous tuera ", me dit-on.

Tous ceux qui m'ont volé sont, au moins, commandeurs de la Légion

d'honneur. Autrefois on pendait les voleurs aux croix.

Aujourd'hui, on pend des croix aux voleurs.

Et chacun est content. Merveilleux pays que ce pays de France. Je ne suis

qu'un bouffon. Paul Léautaud est mort. Il fallait un

pauvre qui pue. Me voilà.

- Que demandez-vous à la télévision ?

- Rien. Elle ne peut rien m'apporter. Si elle faisait

mieux vendre mes livres, elle serait merveilleuse, mais,

hélas ! je suis un maudit et Françoise Sagan est jeune.

Ah... celle-là ! Elle raconte des choses banales et elle

tire à un million d'exemplaires. Son roman ? Ni fait ni

à faire, immensément abject.

Donnez-moi de la publicité. Je vous démontre immédiatement que

l'abbé Pierre et le docteur Schweitzer ne sont que des

petits garçons. Maurice Barrès disait : " Il n'y a

pas de martyrs, il n'y a que des martyrs reconnus. "

Moi, Céline, je n'ai jamais été reconnu.

La télévision est un de ces moyens de publicité. Elle peut faire le

meilleur et le pire. Ah... que le monde est ridicule !

Dès qu'ils vieillissent, les hommes veulent s'admirer au

cinéma. Ils intriguent pour passer rue Cognacq-Jay.

Plus, ils ont une envie folle du bicorne. Et ainsi de

temps en temps, on " fabrique " un Académicien.

Mercredi dix février 1960, Jacques d’ARRIBEHAUDE

en visite à Meudon.

Coup de

fil consterné de Guenot. Le gros magnétophone du centre,

qu’il a eu tant de peine à obtenir et à coltiner, a

foiré. Toute la conversation si libre et réussie chez

Céline, qui nous recevait aimablement chez lui le samedi

6 à Meudon, à peu près complètement inaudible ; et quand

par hasard on entend, les cris perçants de la perruche

couvrent tout la plupart du temps. La poisse.

Heureusement, il nous a à la bonne. Nous allons remettre

ça le 20 de ce mois. Avec un bon appareil cette fois. Et

des bandes magnétiques neuves qu’on essaiera d’abord.

Cet essai raté vaut au fond une répétition et nous

permet d’affiner les questions et d’aller plus

directement à l’essentiel. L’idéal serait de pouvoir

tirer de ses réponses de quoi accompagner et commenter

une sorte d’autoportrait filmé, à l’aide des paysages et